Technik als Utopie und Fetisch – Einige Variationen über Grundsätzliches

I. Das perpetuum mobile als obskures Objekt der Begierde

„Warum nicht einmal ein wenig irrwitzig herumspinnen?“ So oder so ähnlich könnte man das eigene ästhetische Bedürfnis auf die Motivation von Konstrukteur_Innen projizieren, die wohl eines illustren Morgens aufwachten und sich dachten: so ein perpetuum mobile, das wär‘s doch – und dann damit begannen, ihre Kopfgeburt ins Werk zu setzen.

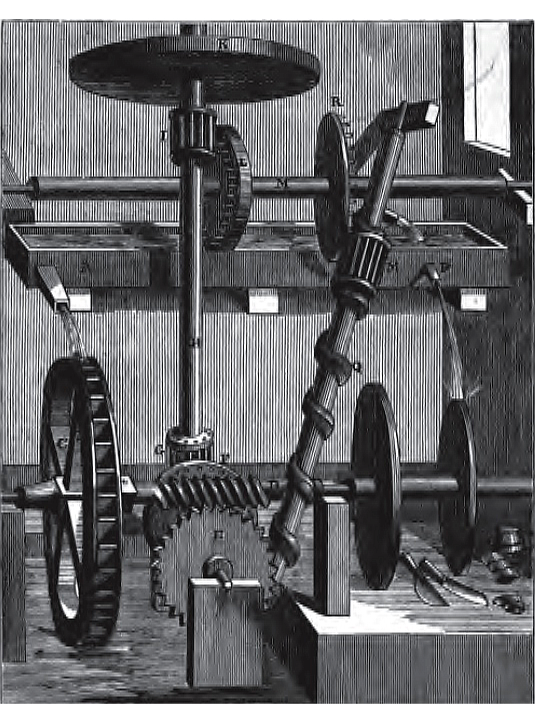

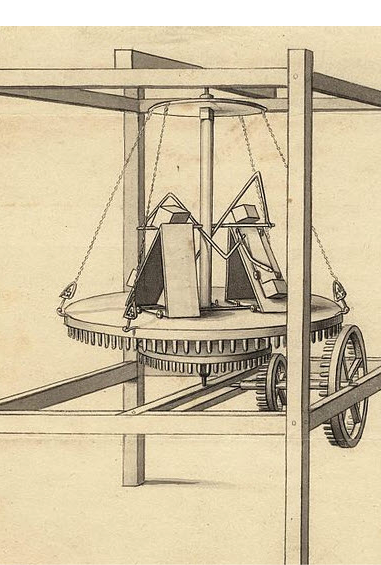

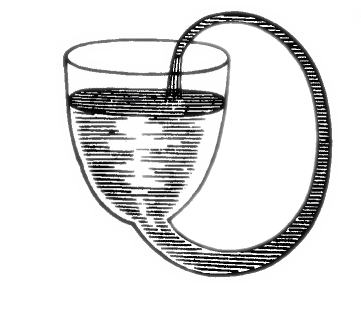

Das perpetuum mobile selbst zeichnet sich übrigens dadurch aus, dass es als Maschine ein geschlossenes System eigenständiger, fortlaufender Bewegung darstellen soll: antreibende Energie darf es also weder von Kräften außerhalb des Systems beziehen, noch in seiner kontinuierlichen Plackerei einbüßen; Solidarität vonseiten anderer Systeme ist daher weder zu erwarten noch eigentlich erwünscht. Die Elemente innerhalb des Geräts sollen stattdessen eine rationelle innere Ordnung aufweisen, innerhalb derer sich die zudem verzahnten Bewegungen ihrer Einzelelemente in steter Wiederholung gegenseitig antreiben, als wären sie einander die unnachgiebigsten Vorarbeiter. Im verflochtenen Gesamt des Bewegungsablaufs müssen gleichzeitig – weniger aus Großzügigkeit, als vielmehr aus ökonomischem Zwang – Sequenzen der Wiedergewinnung verausgabter Energie einkalkuliert sein; dies quasi als récréation, wie im Französischen die Erholung (vor allem in der Freizeit zwischen den Phasen disziplinierender Lohnarbeit) genannt werden darf. Und tüchtig soll da alles gehen.

Mitten in die ansonsten wie Kraut und Rüben herumnaturierende Natur1 – so zumindest der ökonomisch missgünstige Blick der Maschine auf üppiges Wuchern – wird das perpetuum mobile als ein monolithisches, menschengemachtes Wunschding platziert, das derart frivoler Verschwendungssucht ein für alle Mal ein korrigierendes Feedback erteilt. Energieverlust und Abnutzungserscheinungen sind dabei eher verpönt, vielmehr soll die Beschleunigungsbewegung der Maschine mit der Ruhe seiner äußeren Gestalt harmonisch vereinbart, die reibungsinduzierte Überhitzung der Noblesse kühler Gefasstheit subsumiert werden. Sichtbare Anstrengung ist Tabu: darin sind sich Maschine und Maschinenkonstrukteur_Innen einig.

« In Hinsicht auf sein produktives Potential soll das perpetuum mobile mithilfe seiner Energie dann nicht allein sich selbst fortlaufend antreiben, sondern darüber hinaus (und wie es sich der entsprechenden Phantasie nach gehört) ohne Unterlass Arbeit verrichten. »

Das perpetuum mobile wird also als eine sich selbst antreibende Maschine gewünscht, die insofern ein abgeschlossen künstliches Gebilde wäre, als dass sich in ihr „die Technik selbst von allen Abhängigkeiten befreien“2 würde und damit ideale Technik wäre. Unermüdlich fortlaufend wird ihre Bewegung phantasiert, die vorgestellte kosmische Harmonie der Planetenbewegungen ihr als vorbildlich vorgerechnet3. Will ein Teil dieses Wunschbilds jene ewig fortlaufende Bewegung der Maschine als reinen Selbstzweck gegen alles bloß profane Herumhantieren abschirmen und erscheint das perpetuum mobile dabei als sublimes Objekt keuscher Anbetung, so treibt dasselbe Bild anhaltender Dynamik andere ebenso intuitiv zur handgreiflicheren Begierde, das Gerät herrisch allein für die eigene, buntscheckige Bedürfnisbefriedung auszubeuten. Oft spielen sich die gegensätzlichen Phantasien auch in ein und demselben Phantasierenden ab – man kennt das. Vermutlich aus analogem Grund befällt Ästhet_Innen beim Anblick der produktiven Nutzung der Maschine hinterrücks jenes verworrene Unbehagen, das Praktiker_Innen angesichts des Fernbleibens des perpetuum mobile von der Arbeitssphäre ergreift. Es scheint, beide Regungen springen auf die Spannung der Künstlichkeit einer Maschine im Verhältnis zu ihrer Umwelt an, deren Reiz sich bloß unterschiedlich ausspielt. In Hinsicht auf sein produktives Potential soll das perpetuum mobile mithilfe seiner Energie dann nicht allein sich selbst fortlaufend antreiben, sondern darüber hinaus (und wie es sich der entsprechenden Phantasie nach gehört) ohne Unterlass Arbeit verrichten.

II. Wenn alles einmal leicht wär‘

Als ein solches ideales Modell der Technik enthält das perpetuum mobile eine Reihe in Maschinenform gegossener Bedürfnisse, die dem Umgang mit technischen Geräten grundsätzlich eigen sind. Dazu ließe sich die listenreiche Ausnutzung vorhandener Naturzusammenhänge – quasi durch technisches Hineinschlüpfen in Prozesse der natürlichen Umwelt – zählen, die den dumpfen Unterdrückungsanstalten vonseiten der Naturgewalt einmal etwas Wirkungsvolles entgegenzusetzen hätte. Ist der Verdruss am Schicksal archaisch anmutender Naturverfallenheit einmal gründlich als solcher bewusst gemacht und wird dabei der Wunsch nach Emanzipation von Naturzwängen nicht nur manifest, sondern verliert aufgrund technischer Durchherrschung der Natur auch seine hoffnungslose Prätention, so erscheint die Natur nun als praktisch anzueignende. Die sich nicht allzu zimperlich gebärdende Natur wird mit einer ihr nachgeahmten Resolutheit postwendend zur künstlichen Lebenswelt für menschliche Zwecke hin umgeformt – zu einer Art zweiten Natur, die sich nun weniger eigensinnig ausnehmen soll als die erste. Wer einmal spürbar gegen äußere Natur arbeiten musste – etwa, ganz einfach, beim Graben eines Lochs, zu welchem Zweck auch immer – hat zwar meistens schon das Hebelgesetz (hier: ziemlich profan durch eine Schaufel vertreten) auf seiner Seite, und doch liegt sehr bald in allerlei Verfluchungen der körperlichen Anstrengung ein Bedürfnis begriffen: Die Natur soll mit mir und für meine Zwecke arbeiten, nicht wir beide gegeneinander. Im Grunde soll mit einem systematischen Eingriff in die Natur ihre Eigenbewegung – sagen wir: geborgterweise – auf technisch modellierte Bahnen gebracht und ihre Dynamik eigenen Zweckbestimmungen untergeordnet werden.

Hierbei scheint ein weiteres Bedürfnis gegenüber der Technik auf, das sich ebenfalls recht gut am Modell des perpetuum mobile ablesen lässt: das Ersetzen menschlicher Muskelkraft für Arbeits- bzw. Produktionszwecke. War deren vornehmliche Grundlage – bis in die Neuzeit – die krachend menschenverachtende Ausbeutung physiologischer Energiequellen (oder weniger euphemistisch: der Arbeitskraft von Sklaven, Leibeigenen und abhängigen Industriearbeitern) als Teil gesellschaftlicher Produktivkräfte4, so deutet sich mit der fortschreitenden Perfektionierung technischer Arbeitsgeräte eine lange ausgebliebene Entlastung an.

« Im Grunde soll mit einem systematischen Eingriff in die Natur ihre Eigenbewegung – sagen wir: geborgterweise – auf technisch modellierte Bahnen gebracht und ihre Dynamik eigenen Zweckbestimmungen untergeordnet werden. »

Jene sogenannte Energierevolution der Technik enthalte potentiell bereits Bedingungen für die soziale: den Bereich menschlicher Tätigkeit von demjenigen der Reproduktion eigener Subsistenz durch körperliche Arbeit grundsätzlich zu scheiden; Menschen müssten dann nicht mehr unter dem irren Zwang stehen, mit ihrer eigenen bloßen Muskelkraft einen nicht unerheblichen Teil der zur Reproduktion notwendig benötigten Produktivkräfte auszumachen. Stattdessen könnten sie sich zur Abwechslung einmal um einiges freieren, lustvolleren Tätigkeiten zuwenden und entsprechend Löcher nur noch buddeln, falls und wann ihnen der Sinn danach steht. Und um diesen Sinn geht es hier doch allemal.

Diesem vorgestellten Zusammenhang von Technik und Arbeitsentlastung folgen insofern auch bereits die frühesten technischen Artefakte, als dass etwa im Anspitzen eines Steins (als Faustkeil5) der künftige Energiezuwachs im Arbeitsprozess mithilfe des Arbeitsmittels – und damit zumindest eine relative Entlastung eigener Körperkraft antizipiert ist. Einmal mit einigem Kraft- und Denkaufwand hergestellt, liegt das Werkzeug für wiederholbare Benutzung bereit und ersetzt mit seinen Funktionsweisen spürbar anstrengendere, unmittelbare Handarbeit; vielleicht geht einem dann auch erst so richtig auf, was das vorher für eine unsägliche Schinderei war. Der menschliche Körper, der natürlichen wie der gesellschaftlich erzwungenen Zweckentfremdung zu Schaufel, Hammer und Lastkarren überdrüssig geworden, könnte jene Funktionsweisen endlich einmal durch bzw. in Technik auslagern. Böse Zungen würden hier von einem Befreiungspotential der Technik sprechen – und verschlagenere nicht nur von einem der Technik.

Eine verführerische – und am Modell des perpetuum mobile gewonnene – Utopie (auch) der Technik drängt sich auf: gegenüber dem drückenden Zusammenhang roher Naturzwänge ließe sich eine künstliche Gegenwelt aus künstlichen Artefakten aufrichten, die sich jedweder Abhängigkeit von Natur – ihrer Ressourcen ebenso wie der Arbeitskraft menschlicher Körper – radikal entzöge; so könnte sich das Gesamt der Technik dann wiederum insofern auf Natur beziehen, als dass sie letztere für Menschen vergesellschafte. Der bis vor kurzem noch reißend gefährliche Flusslauf könnte sich bis zur Milde beruhigen, die Klauen des domestizierten Tiers zögen sich unter den Pelz zurück oder würden doch zumindest ihrer bedrohlichen Schärfe ledig, die Erde streckte sich den Laufenden entgegen und federte deren Schritte ab und die Fruchtbecher der Kastanien dürften ihre Stacheln abwerfen.6 Dem perpetuum mobile ähnlich, das einmal eine unerhörte Menge an Kopf- und Handarbeit zu seiner Fertigstellung verschlungen hätte, liefe Technik dann aus sich selbst heraus durch die Natur hindurch und höbe ihre Fremdheit – zumindest ein wenig – auf. Schließlich und zugespitzt hieße die Idee des Bedürfnisses (u. a.) nach Technik dann: um nie wieder Arbeit verrichten zu müssen, bedürfe es dann doch noch dieser Arbeit an einer nun wirklich konsequent perfektionierten Technik, die dann endlich mit einem allerletzten Arbeitsschritt – vielleicht bloß ein zartes Anstoßen – alle künftige Arbeit durch ihre perpetuierliche Betriebsamkeit erledige und dadurch (körperliche) menschliche Arbeit obsolet mache. Des eigenen, fortlaufend umtriebigen Rotierens wäre man dank Technik nun ledig und wäre frei für – nunja, das andere. Das hätte doch was.

III. Oder es kommt alles ganz anders

Die Pariser Akademie der Wissenschaften beschloss dagegen nun leider bereits 1775 keine Patente mehr für perpetua mobilia zuzulassen,7 da deren Konstruktion – unästhetisch lapidar – für schlicht unmöglich erklärt wurde (und vielleicht selbst, konsequenterweise, aus einem verwandten Bedürfnis nach Arbeitsentlastung). Zu allem Überfluss bestätigt die sich wissenschaftlich etablierende Forschung zur Thermodynamik dieses harsche Urteil mit allerlei gewitzten Haupt- und Nebensätzen.8 Und doch: an dem Wunschbild von Geräten, die immerfort weiterlaufen, scheinen sich einige Affekte zu heften, als ließe sich mit szientistischen Gegenbeweisen auf diesem Feld nicht recht etwas ausrichten. Es werden also immerfort reichliche Entwürfe vorgelegt und sogar Maschinen gebaut, die als perpetua mobilia gelten sollen; letztere werden dann aber doch allzu oft durch fahrradstrampelnde Verwandte in versteckten Nebenzimmer angetrieben oder sie geben gänzlich ohne äußere Energiequellen nach einiger Betriebszeit regelmäßig von selbst den Geist auf. Zuletzt dringt die Enttäuschung aber naturgemäß doch nicht ganz bis zum hartnäckigen Wunsch durch: anscheinend soll da etwas nicht sein bzw. ein anderes soll doch sein. Und wer sollte dagegen so leicht etwas einwenden können?

« […] um nie wieder Arbeit verrichten zu müssen, bedürfe es dann doch noch dieser Arbeit an einer nun wirklich konsequent perfektionierten Technik […] »

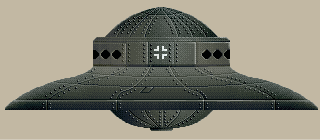

So sprechen u. a. die Verschwörungsphantasten, die der ‚Freien Energie‘[12] – so lautet das aktuelle Etikett – zugeneigt sind. Ihnen zufolge würden klandestine Machenschaften (oft antisemitisch konnotiert) weltweit die Bestrebungen unterdrücken, kostenfreie alternative Energiequellen (aus dem Kosmos, oder so ähnlich) anzuzapfen; deren Fürsprecher würden mundtot gemacht und vermeintlich funktionierende Geräte – die verdächtigerweise perpetua mobilia ähneln – beschlagnahmt. Dabei bezieht man sich oft und gerne auf den (wie könnte es anders sein?) unter Nazis als Geheimtipp gehandelten Viktor Schauberger, einen selbsternannten Experten für kraftspendende Wasserwirbel und reichsdeutsche UFO-Technik, der durch seine Arbeit als Förster eine Reihe ansonsten verborgener Naturprinzipien entdeckt haben will.9 Zuvörderst an ihn heften sich unter Esoteriker_Innen die Träume des repulsinenbetriebenen Hänchengrills oder des revitalisierten Wassers für wirbelaffine (aber stets noch kalkfeindliche) Kaffeemaschinen.10 Man manövriert hier wohl entlang der offenen Täuschung (aber nicht immer damit ganz identisch) tapfer in Richtung erneuter Enttäuschung.

Will also die Rechnung mit den – im engeren Sinne – künstlichen perpetua mobilia partout nicht aufgehen und bereiten darüber hinaus die tatsächlich auch stattfindenden Verheerungen in Gestalt der Technik einiges an Unbehagen an moderner Technik überhaupt, so soll die Natur nun selbst und unmittelbar mit ihren verborgenen Bewegungsgesetzen als Ersatz herhalten. Kunst soll wieder bloße Natur werden und parawissenschaftliches Geheimwissen stellt dafür eine Art von Technik vor, die von allem Künstlichen gesäubert – knifflig genug – wieder rechtschaffen und ‚ursprünglich‘ natürlich sein soll. Damit reihen sich die Freund_Innen der ‚Freien Energie‘ in eine illustre Tradition der reaktionären Technikkritik ein, die zwar ansatzweise ein Gespür für den tatsächlich destruktiven Anteil von Naturbeherrschung besitzt, andererseits aber auch einen Gutteil der eigenen hässlichen Borniertheit auf Natur projiziert. In Form seichter Metaphysik (und blöder Ästhetik) taucht Natur hier als ursprünglich, ewig und auch etwas kleinlich auf; mit ihr soll sich so wenig verhandeln lassen, wie mit denjenigen, die ihr das eigene geschlossene Weltbild unauffällig unterschieben wollen und gleichzeitig nur allzu bereit sind, sich mit den blinden, verstockten Anteilen von Natur zu identifizieren. Das leichte Spiel fällt damit sowieso weg. Und doch, selbst noch der reaktionären Technikkritik kann man ein nicht bloß irrationales Bedürfnis (angestrengt) abhorchen: das Destruktive an der Technik soll endlich einmal aufhören.

Da ist ja nun wohl wirklich etwas dran – das Betragen etwa des perpetuum mobile gegenüber der äußeren Natur ist in der Regel nicht gerade die feine englische Art, schön schon gar nicht.

Im Extremfall erscheint aber Technik dann in Hinsicht auf dieses verstockt-pazifistische Bedürfnis gegenüber der Natur – insofern erstere sich gleichzeitig destruktiv gebärdet und vernünftig verfährt – en bloc als objektiv böses Prinzip; darüber gerät auch unser unbedarfter Protagonist ins Gedränge. Durch die restlose Identifikation von Zerstörung und Vernunft trifft die mobilisierte, zyklopische Aggression alles mit (Zweck-)Rationalität assoziierte: das als ‚an sich bodenlos‘ verschmähte Denken selbst, zuletzt gar Maßstäbe von Humanität wie Fortschritt und Modernität im Ganzen. Einen Seitenhieb erfährt alles Neue, nicht nur das Avantgardistische. Nun noch die schwere und milchglasige Abdeckglocke des Tabus obendrauf und dann ist Schicht im Schacht, so schnarrt es in lustvoller Lustlosigkeit aus dem reaktionären Bedürfnis. Das Heil läge diesem zufolge – und nur folgerichtig – nicht etwa in der Befreiung der humaneren Anteile vorhandener Technik aus ihren eigenen verzwickten Widersprüchen, sondern vermeintlich außerhalb: im tendenziell antiaufklärerischen, esoterischen und als antimaterialistisch verklärten Umgang mit Natur.

« ‚Gereinigt‘ soll Technik dann schließlich sein – ratzekahl – und ganz egal, ob von ihren befreienden oder drückenden Anteilen, um deren Differenz man sich nicht weiter bekümmert. »

‚Gereinigt‘ soll Technik dann schließlich sein – ratzekahl – und ganz egal, ob von ihren befreienden oder drückenden Anteilen, um deren Differenz man sich nicht weiter bekümmert. Ebendies macht die sich unbesehen immerzu wieder einschleichende, reaktionäre Trennung in moralisch eindeutig gute bzw. schlechte Technik zudem (zu Recht) etwas wirr. Zuallerletzt wird dem vollendet künstlichen Ding des perpetuum mobile, mit seinem Witz, die nun verklärte, naturverfallene Technik als das eigentlich Wahre, Gute und Schöne, als einzige Alternative, bloß gegenübergestellt. Die lockende Spannung von Künstlichkeit und Natürlichkeit dagegen, die das in der Welt stehende perpetuum mobile vorstellt, macht die Reaktionäre intuitiv rasend, weil das scheinbar konkrete Bild der unberührten Natur sakralisiert wird; wer sich dagegen überhaupt noch rührt, kann nur ein Übel wollen. Und das wäre schlimm. Natur sollte dem Ressentiment zufolge lieber mit sich identisch bleiben, auch die selbst wiederum sich unterdrückend gebärdende dort, wo sie blind und unfrei ist. Und dann, am Boden, weiß man eben auch nicht mehr weiter. [Ende des Auftritts. Reaktionäre Technikkritiker_Innen rechts ab.]

IV. Einerseits, andererseits

Moderne Technik und ihre Rationalität als ganze zum Sündenfall zu erklären und ihr darüber die Atemluft zu verweigern, führt anscheinend nicht aus der Zwangslage heraus, das Destruktive ebenso wie das Fortschrittliche an der Technik gleichzeitig anerkennen zu müssen – will man die Gleichung nicht wiederum mit einem technischen Gewaltstreich gegen das Denken in eine Richtung auflösen. Der verlockenden Utopie der Arbeitsentlastung als Kunst, die das perpetuum mobile als produktive Technik vertritt, kommt man damit allemal nicht bei, solange die verklärte Natur fein säuberlich von allem Kontakt mit Zivilisation und Spieltrieb getrennt bleiben soll. Stiefmütterlich vielmehr haut einem die Natur in jenem Szenario, im Moment des behaglichen Ausstrecken nach der sich darbietenden Frucht, auf die Finger (autsch). Froh (und genährt) wird man damit nicht mehr. Was aber nun tun angesichts der unbestreitbar destruktiven Anteile der Technik, solange diese nicht nur die Verwirklichung ihrer utopischen Anteile verunmöglichen, sondern darüber hinaus (auch das noch) zur modernen Technik wesentlich dazugehören? Was, wenn auch Technik borniert ist?

Nun, man könnte versucht sein sich zu einem Ansatz zu flüchten, der weniger eine Wesensbestimmung oder Gesamtbewertung der Technik anbietet und sich vielmehr pragmatisch mit ihren Folgen beschäftigt [Aufritt aus dem Bühnenhintergrund: die liberale Technikkritik.]. Technik ist wertneutral, gähnt es aus den liberalen Vertreter_Innen, schon allein historisch in monochromer Mäßigung geübt. Im Grunde will das sagen, dass der destruktive Anteil der Technik entweder in der boshaften Gesinnung der jeweiligen sogenannten Nutzer_Innen oder in ihren – wie man sich ausdrückt – ‚nicht intendierten Nebenfolgen‘ zu suchen sei, nicht aber in etwas faktisch mit moderner Technik selbst, wie wir sie kennen, notwendig Verknüpftem. Das Problem läge also schlicht und einfach (Punkt!) in der subjektiven Intention oder im objektiv irregulären Unfall bzw. einberechneten Kollateralschaden. Dann könnte man – wenn mal denn will – die anscheinend schlicht Bösen (die wohl nichts Besseres zu tun haben) davon überzeugen, den Schabernack sein zu lassen und parallel versuchen, die Nebenfolgen im Voraus zu erahnen und vorbeugend zu intervenieren (soweit das eben geht). Das klingt angesichts des bekannten, technikgestützten Horrors des vergangenen Jahrhunderts – in dem das ganze Gefüge von Zweck und Mitteln in sich zusammenbrach – unverzeihlich naiv. Außerdem auch langweilig. Weiter scheint es darauf hinauszulaufen, in einer Art trial-and-error-Verfahren entweder auf bereits gemachte Erfahrungen technischer Zerstörung korrigierend zu reagieren oder aber einzelne Schäden an weichen oder harten Objekten an anderer Stelle auszugleichen, als könnte man sie (wie nach dem Modell eines Versicherungsfalls und in entsprechendem Tonfall formuliert) ‚entschädigen‘. Das perpetuum mobile liefe entsprechend in einem lose abgezäunten Gebiet weiter vor sich hin, vielleicht sporadisch ein wenig gezähmt, und man kehrt hie und da hinter seinem Betrieb auf, sollten wieder einmal Späne fallen. Gerade daran, also am eindimensionalen utilitaristischen Ausgleichsmodell, haftet gleichzeitig der Geruch von Quacksalberei. Es scheint sich tendenziell der wiedergutmachenden charity anzunähern – so, wie wenn man (wie es dann auch wirklich geschieht) inmitten der Verheerungen globalisierter Marktkonkurrenz einer verarmten Bauernfamilie eine Milchkuh spendet. Das ist vermutlich redlich gut gemeint und der betroffenen einzelnen Familie auch sicher zuträglich; zum einen verweist die Zufälligkeit der Einzelspende aber auf eine bloß statistisch anmutende Wiedergutmachungsbilanz, zum anderen verbleibt sie ein bloßes (hartes) Pflaster, dessen heilender Anspruch angesichts des Ausbleibens einer fundierten Diagnose kläglich daherkommt. Es wird allerorts immer mal wieder ein wenig ausgebessert, oberflächlich pinselsaniert, aber irgendetwas in der Technik (man weiß nicht so recht: was eigentlich?) pustet das Strohhäuschen dann doch immer wieder um, weil es sie eben reizt. Von der mysteriösen Eigendynamik des perpetuum mobile will man lieber nichts wissen; es reicht ein Drüberbügeln. Mal gewinnt man, mal verliert man. Das hat noch nicht einmal mehr etwas aufregend Tragisches. Man will es halt so.

Im Grunde steht man damit bereits mit einem Bein im Technikdeterminismus11, der sich technischen Fortschritt als hermetisch gegen äußere Einflüsse abgeschlossen und über alle Köpfe durststreckig hinwegrauschend denkt; gleichzeitig möchte man sich an der Technik selektiv – wie an einem Buffet – bedienen (wenn es denn Köstliches gäbe, wäre das ja sympathisch), sodass jene im Wesentlichen bleiben kann, wie sie jetzt schon vorhanden ist, nur eben noch ein bisschen humaner sich verhalten sollte. Falls es keine Umstände macht, im Rahmen des Rahmens; man evaluiert das mal, etc.

« Den Widersprüchen technischer Rationalität als black box wird im Namen liberaler Reserviertheit, also auf bloß äußerliche Weise, mit weiterer technischer Rationalisierung geantwortet […] »

Den Widersprüchen technischer Rationalität als black box wird im Namen liberaler Reserviertheit, also auf bloß äußerliche Weise, mit weiterer technischer Rationalisierung geantwortet, als wäre gerade letztere nicht mittlerweile ein wenig verdächtig geworden. Und einfallslos wirkt es auch.

So erscheint der liberalen Technikkritik ihr eigener Gegenstand – im genauen Spiegelbild ihrer immergleichen improvisierten Lösungsversuche – als ebenso plötzlich und unvermittelt: einfach daseiend, geisterhaft anwesend, wie ein in der Luft vor sich herumschwebender Henkelgriff. Ohne, dass sich an diesem Schauspiel wirklich nachhaltig gestört wird. Der schwebende Henkel ist wertneutral. Zuletzt stellt man sich folgerichtig unseren Protagonisten (das perpetuum mobile) so vor, wie es sich tatsächlich dem Augenschein nach selbst vorstellen will: indem es als irgendwie zwar fremdartiges und doch selbstverständliches Ding – aus einem Guss ebenso wie aus sich selbst erschaffen – in das Scheinwerferlicht tritt. Ganz so, als ob es selbst und die technische Rationalität, die es vertritt, eines Tages vom Himmel gefallen wären; und als wäre das kein Problem. Es ist nun eben einmal Technik, schnarcht der Liberale (in seiner rechtschaffenen Mäßigung nun doch, bitte sehr, hinreichend gestört) mit einem Hang zum Missverständnis, und: was erwartet ihr denn anderes? Nunja, könnte man antworten; mehr eben, aber nicht von demselben drögen Zeugs. Die utopische Verwirklichung, die sich ebenfalls als Versprechen im Modell des perpetuum mobile verbirgt und darauf wartet, aus ihm geborgen zu werden. Spätestens hier verweigert die liberale Technikkritik einem das Gespräch: die Etikette gebietet es, sich von solchen Hirngespinsten fernzuhalten. Ernsthaftigkeit. Ungehobelt und irrwitzig wie man sich selbst dagegen vorfindet, ohne sich damit recht helfen zu können, bleibt ein unbefriedigendes Beharren zurück: Versprechen und Gefahr der modernen Technik lassen sich weder miteinander identifizieren, noch analytisch als zwei zufällig zusammen auftretende Eigenschaften voneinander trennen. Die Technik allein rückt ebenfalls nicht mit der Auflösung des Rätsels heraus; auch nicht, wenn man sie kitzelt. Es bleibt wohl kompliziert.

V. We live in a society

Peinlich genug: das achselzuckende Herumfragen an der modernen Technik allein hilft wohl nicht besonders, das Problem ihrer Widersprüchlichkeit zu lösen. Nichts an der technischen Apparatur selbst, so scheint es, kommt dem neugierigen Blick entgegen, nimmt man es noch in seine Einzelteile auseinander, prüft deren physikalischen Eigenschaften und chemischen Zusammensetzungen. Über derartig uninspiriertem Inspizieren wendet sich die Technik selbst enttäuscht ab; und selbst, falls nicht: die Muttern geben dasselbe Bild der Unschuld ab wie die Schrauben und sogar zusammengesetzt wirken sie nicht wesentlich verdächtiger. Selbst unbedingte Kinderfragen – und das will etwas heißen – reichen nicht hinab in dieses kuriose Wesen der Technik, das es ihr erlaubt, gleichzeitig Arbeit zu erleichtern und zunichte zu machen. Immerfort das perpetuum mobile anzustarren ist nicht. Im herausgeputzten Nervenkostüm des Betrogenen, der den Betrügenden aufsucht und dann vor Ort naturgemäß keinen Menschen findet, stellt man schließlich die verzweifelten Fragen: an wen soll man sich denn sonst wenden? Wer ist denn hier verantwortlich? usw. usf. Man könnte meinen, die Verantwortlichkeit, das Wesen der Technik (falls es so etwas gibt) läge gar nicht in ihr selbst – Moment, siehe da.

Tatsächlich scheint Technik die merkwürdige Eigenheit an sich zu haben, für anderes zu sein, statt für sich selbst; vielmehr abwartend in der Mitte zu stehen zwischen den drängenden Bedürfnissen und ihrer befriedigenden Verwirklichung. Sie lädt gleichsam dazu ein, als künstliches Mittel für Zwecke gebraucht zu werden, und es scheint so, als wurde vor dem ersten Zweck keine Technik gebaut – hätte gar nicht gebaut werden können – wie unklar dieser Zweck auch den Bauenden gewesen sein mag. Technik wirkt dabei so, als bliebe sie konstant, fast transhistorisch, als Mittel bestehen, während man sich allzu leicht die verschiedensten Bedürfnisse und Zwecke vorstellen kann, die Anlass zu ihrer Verwendung geben könnten und die Geräte erst wirklich mit ordentlich Leben erfüllen. Merkwürdig ausgehöhlt (oder erleichtert?) steht sie nun in einiger Verlegenheit da und kennt keine Schuld, amoralisch wie sie ist. Jener schwer-boshafte Dämon, wie ihn sich die Reaktionäre als einen mächtigen Willen in den Eingeweiden der Apparate imaginieren, könnte der Technik als Technik wohl fremd sein, mag er ihr auch unter Umständen regelmäßig beiwohnen. Beide treten zwar beinahe regelmäßig zusammen auf, sind aber wohl nicht recht dasselbe. Darüber könnten nun die Liberalen wiederum (stets noch gefasst) triumphieren – sie hätten es ja schon immer gesagt – : wertneutral, ihr Lieben, ist die Technik; einerseits, andererseits; verhältnismäßig. Und doch will man auch jenen nicht recht Glauben schenken, da die Frage nach dem stets anhaltenden Element technischer Destruktivität dann wieder nur in das Zufällige rutscht, wo es nicht hinzugehören scheint. Und nun mag man ja sagen, was man will, auch Zufälle – wären sie denn welche – kommen doch irgendwoher; die technikgestützte und technikbegleitende Zerstörung wiederum wirkt darüber hinaus auch nicht so wirklich zufällig. Frei von Wert geschieht hier nichts. Irritierenderweise wirkt die Destruktivität vielmehr notwendig (zumindest) mit moderner Technik verknüpft, selbst wenn sie nicht das Wesen der Technik selbst sei, sondern wesentlich interessanter. So selbstverständlich scheint diese Verknüpfung innerhalb der Technik, wie der gesamte Zusammenhang der modernen Lebenswelt in einem und um einen herum, der einen notwendig als Einzelnen durchdringt und mit dem man doch wiederum nicht gänzlich identisch zu sein scheint. Dazwischen ist noch Luft oder anderes. Auch die Versuche eines perpetuum mobile stehen in der Welt, gehören zu ihr und wurden in ihr von irrwitzigen Bewohner_Innen der Welt einmal gebaut, selbst wenn es zuerst gar nicht den Anschein hat. So ist man versucht zu fragen, was es denn mit dieser modernen Welt auf sich habe, deren Teil die Technik ebenso ist, wie man selbst (als über die Technik Grübelnde) an ihr teilhat.

Dass man auch mal nicht grübelt und vielmehr praktisch in dieser Welt lebt, scheint hierbei nicht ganz unwichtig zu sein. Voraussetzung dafür, überhaupt Zeit für das Grübeln zu finden, ist vielmehr, dass man (leider) andauernd Anstrengungen dafür aufwenden muss, sein Leben derart zu erhalten, dass es einem das Grübeln (neben anderen lustvollen Zeitvertreiben) erlaubt. Das heißt aber hier und heute vor allem: seinen Unterhalt – in Form von Geld – durch Arbeit zu verdienen (also seine Arbeit zu verwerten) um sich Momente der Arbeitsenthaltung leisten zu können. Wie die Welt gerade so beschaffen ist, wird man aber in der Regel nur für die Arbeit bezahlt, die wiederum an irgendeiner Stelle entweder mehr Geld abwirft oder die auf indirekteste Weise dazu beiträgt, den gesamten wilden Zusammenhang von Arbeit und Verwertung beieinander zu halten. Das weiß heute jede:r.

« Zum modernen Leben gehört diese irritierend vertraute Struktur anscheinend dazu – nämlich eben jene: in Form der Arbeit für anderes zu sein bzw. zu tun, bevor davon auch beizeiten einmal ein kleiner Teil für einen selbst abfallen kann. »

Zum modernen Leben gehört diese irritierend vertraute Struktur anscheinend dazu – nämlich eben jene: in Form der Arbeit für anderes zu sein bzw. zu tun, bevor davon auch beizeiten einmal ein kleiner Teil für einen selbst abfallen kann. Gleichzeitig scheint diese Struktur auch viel schwieriger durchschaubar zu sein, als die Welt des mittelalterlichen Gottfried-Normal-Bauern, dem doch im Grunde klar war, für wen er den Acker bestellte und die Tiere züchtete (obwohl es einem heute wiederum weniger selbstverständlich erscheinen mag, warum er der lokalen Obrigkeit einen Teil seiner Produkte abgeben musste. Und wie Gottfrieds Welt im Allgemeinen so drauf war.) Heute muss man dagegen überhaupt erst einmal jemanden finden, der einem die Arbeit selbst als Ware auf dem Markt abnimmt, die man gegen Bezahlung weggeben muss – und dann darf man sich dafür auch noch als Arbeitnehmer_In verunglimpfen lassen. Zuletzt steht man also da, mit nichts als der eigenen Arbeitskraft als Tauschobjekt unterm Arm und am Markt, als besondere Ware neben Klopapier und Desinfektionsmittel, und wartet darauf, gebraucht und verwertet zu werden. Manchmal gebraucht und verwertet man dann später dafür andere, aber das ist eher selten.

Merkwürdig, wie verwandt man sich plötzlich der Technik fühlt, im gemeinsamen Sein für ein anderes, das Verwertung heißt, ohne die heute zuallerletzt vermutlich weder das technische Gerät, noch die menschliche Arbeitskraft in den Betrieb genommen wird. Wie viel einfacher – ist man fast versucht zu denken – hatten es früher der vermeintlich rechtschaffene Gottfried und sein sich treulich gebender Handpflug. Ihre Arbeit war schon damals produktiv, aber nicht allein in Bezug auf ihre Verwertung; ihr Produkt war nicht zuvörderst Wertgut auf dem Markt und die gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen nicht so eng über die allgemeinen und abstrakten Verwertungszusammenhänge miteinander vermittelt. Die technischen Geräte waren damals zwar auch Mittel, was sie prinzipiell immer schon waren, aber nicht so wie sie es heute, unter den konkreten Bedingungen kapitalistischer Modernität sind: in vordringlicher Abhängigkeit von der „Verwertung des Werts“12, die (zu allem Überfluss) überhaupt eine Voraussetzung für den Mehrwert von Arbeit im Kapitalismus ist. Demgegenüber erscheint ein wirklich stofflicher Reichtum, der eben nicht zuletzt wieder auf Verwertung zielt, vielmehr als bloß zufälliges Nebenprodukt der Arbeitsbemühungen überhaupt. Stofflicher Reichtum und Wert im Kapitalismus bleiben eben doch different, auch wenn sie heute notwendig zusammen auftreten müssen, ebenso wie konkrete, produktive Arbeit und abstrakte Arbeit (im Sinne der Verwertung) nicht identisch sind, obwohl sie immer wieder lückenlos als ein und dasselbe erscheinen.13

Oder vielleicht knapper und nun dafür in Bezug auf die Technik: wenn ihr Zweck eben nicht stofflicher Reichtum und dessen möglichst fröhliche Zueignung, sondern vielmehr das Verwertungsgeschehen ist (ohne die Garantie jener stofflichen Sicherung und entsprechend um jeden Preis) – wie sollte man sich da auf das Ausbleiben technischer Destruktivität verlassen können? Das einseitige Bild der bloß produktiven, freundlichen Technik erscheint plötzlich wesentlich naiver – ohne dass man die Technik selbst ohne weiteres dafür anklagen könnte. Sie bleibt ja doch bloß die Summe aller Mittel zum vorgegebenen Zweck, der aktuell nicht allzu rosig aussieht.14 Gottfried hilft das nun zugegebenermaßen auch wenig, insofern ihn stattdessen die ungedämpfte Armut und im Ernstfall die unmittelbare Gewalt bedroht. Kein grüneres Gras in dieser Richtung, also. Sein Handpflug aber – ebenso wie später das perpetuum mobile und selbst die Dampfmaschine – bleiben dagegen als solche (also als Mittel des Versprechens) ewig unschuldig, während die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse15 vorzugeben etwas zu sein, was sie nicht sind: bloße Ermöglichungsbedingungen für die Anhäufung konkreten gesellschaftlichen Reichtums.

VI. Der Spuk hat ein Ende

Wenn Technik zuletzt – in all ihrer mittelmäßigen Unschuld – immer noch so merkwürdig widersprüchlich erscheint, obwohl sie doch nur die bewegliche Brücke zu vorgegebenen Zielen darstellt, lässt sich die Frage aufwerfen, was es denn mit diesem Schein auf sich hat. Darum scheint es hier zu gehen. Und der Anschein bleibt doch erhalten, dass Technik für sich genommen immer wieder nur mit sich selbst zu tun habe, sobald man wieder ganz unbedarft seinen Blick auf diese richtet. Das perpetuum mobile als unser phantastischer Protagonist wirkt dann ganz so, als stünde es tatsächlich notwendig hier in der Welt herum, zeitlos in der Zeit. In seiner ihm eigenen Eitelkeit stellt es sich jedem Betrachtenden stets noch als eigenständig und für sich selbst seiend vor. Seine Einzelteile seien bloß aufeinander, höchstens noch auf einen austauschbaren produktiven Zweck bezogen, wogegen die Oberfläche des Apparats alle äußeren Bezüge auf sein Innenleben abprallen lässt. Die Maschine ist die Maschine – M = M, rumpelt das perpetuum mobile in unserer Phantasie kontinuierlich weiter, und: alles, was ich an Energie entlasse, entlasse ich nur aus mir und ich bin sein Ursprung. Angesichts fortlaufender Selbstbezüge bekommt man (die:der es doch selbst nur denkt) kaum ein Wort dazwischen und mächtig grandios gibt sich dieses dreiste Phantasiegerät dabei, das da die Anbetung seines magischen Wesens fordert. Glauben muss man seinem Mysterium – inklusive all seiner Mucken und Grillen – dann aber doch schenken, zumindest dessen Augenschein nach, der notwendig gerade diesen Glauben zu fordern scheint.

Selbst als Phantasieprodukt entkoppelt sich das perpetuum mobile von der Verfügung unserer Einbildungskraft und wendet sich vielmehr prompt gegen dessen Beschränkungen, ebenso, wie die doch von Menschen einmal konstruierten (realen) Maschinen sich auch bereits wie eigenständig agierende aufzuführen scheinen. Bleiben Reaktionäre bei dieser Vorstellung stehen und verfallen unmittelbar ihrer Suggestion, so gehen Liberale unbesehen über sie hinweg, nehmen sie dabei aber mittelbar als selbstverständliche hin, wobei beide zuletzt entweder willentlich oder gezwungenermaßen den Schein für die Sache selbst – für bare ursprüngliche Technik – nehmen, die allein aus sich selbst heraus wirkt. Technik scheint so (analog zur Ware16) zum Fetisch zu werden, dem eigentümliche Kräfte, ggf. auch Intentionen oder Zwecke unterstellt werden, als wäre es selbst ein lebendiges göttliches oder Naturding. Als ein solcher Fetisch stellt die Technik einem aber gerade nicht ihr eigenes wahres Wesen vor, sondern spiegelt bloß die ohnehin herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse in dinglicher (schrauben- und mutternlicher) Form wider und verschleiert sie dabei zugleich, wie man in ironischen Wendungen seine eigenen Ansichten zugleich verkehrt herum zeigt und verschleiert. Solange man den Nutzen der Technik als überzeitlich gleichen (eben bloß produktiven) versteht, wird man darüber hinaus auch die kapitalistischen Produktionsverhältnisse so verstehen, dass sie lediglich die Bedingungen für die Anhäufung stofflichen Reichtums enthalten – solange nämlich erscheint alles an der Gesellschaft und der Technik als unbehaglich fremde, unheimlich eigenständige Macht, was sich wesentlich und zuvörderst auf abstrakte Verwertungsprozesse bezieht. Weder die Gesellschaft (und ihre Mitglieder) noch die Technik kann sich angesichts ihres einseitigen, widerspruchslosen Selbstbilds dann tatsächlich noch selbst klar werden; immer müssen beide notwendig ihren scheinbar fremden Anteil aus sich herausexorzieren und als ein Eigenständiges isolieren, was dann die Fratze des Fetischs annimmt und scheinbar aus sich selbst heraus herumspukt, dass sich einem darüber die Nackenhaare aufstellen.

Wechselweise erscheint so das perpetuum mobile (nicht gerade Freund der Ambivalenz), nun im Selbstdeutungskonflikt als Gott oder Dämon, als heilig oder teuflisch, je nachdem, welchen seiner widersprüchlichen Anteile es stärker hervorkehrt – oder es verdrängt beide, dann erscheint es (einerseits, andererseits) als wertneutraler Liberaler. Nichts davon ist ihm ganz eigentlich zu wünschen. Wendet man sich dagegen vielmehr auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse gegenüber dem perpetuum mobile und damit (neben anderem) gegenüber Technik überhaupt zurück, so wirkt es schließlich, als wäre ihr insgesamt mit der Überantwortung der Utopie ebenso wenig geholfen, wie mit der Rolle, als alleiniges Hindernis auf dem Weg zur Utopie aufzutreten.

« Beide Ansprüche zwingen sie (auf gegensätzliche Weise zwar, aber doch) zurück in die Gestalt des Fetischs. »

Beide Ansprüche zwingen sie (auf gegensätzliche Weise zwar, aber doch) zurück in die Gestalt des Fetischs. Das aber ist einigermaßen grob, unschön und dann anscheinend auch noch falsch. Dann sollte man doch gleich lieber etwas ganz anderes tun.

Blickt man nun von diesem Text auf, der sich soeben selbst erledigt hat und findet man sich wider Erwarten noch vor, obwohl der Text im Grunde schon vorbei ist (eben war man doch noch ein textlesendes Ding), so kann man sich schon irgendwie die Frage stellen, was das alles sollte und unter den Verschlagensten findet sich vielleicht jemand, der auf die irrwitzige Idee kommt, diese Buchstabenzusammenstellung hätte vielleicht weniger mit Technik zu tun als vielmehr mit …

[Lücke im Fragment]

… und das perpetuum mobile läuft stetig weiter und weiter und weiter.

Fußnoten

-

Siehe: schwabeonline.ch ↩

-

Metz, Karl Heinz (2006): Ursprünge der Zukunft. Die Geschichte der Technik in der westlichen Zivilisation, Paderborn/München, S. 19. ↩

-

Vgl. ebd. ↩

-

Siehe dazu: sammlungen.uni-frankfurt.de ↩

-

Noch mehr (und ganz fabelhafte) Vorstellungen davon besingt Georg Kreisler in „Der Tag wird kommen“, siehe dazu: youtube.com ↩

-

Vgl. R. Paschotta, Artikel ‘Perpetuum Mobile’ im RP-Energie-Lexikon, energie-lexikon.info ↩

-

Vgl. igi-global.com ↩

-

Siehe dazu auch: krisis.org ↩

-

Vgl. Postone, Moishe (2003): Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft. Eine neue Interpretation der kritischen Theorie von Marx, Freiburg / Wien, S. 263. ↩

-

Vgl. Adorno Theodor W. (1969): Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft?, ssoar.info, S. 12–26, hier: S. 19. ↩

-

Siehe dazu: wirtschaftslexikon.gabler.de ↩

-

Vgl. www.mlwerke.de ↩