Technik? Aneignen! Mit Transdisziplinarität zur herrschaftsfreien Technologie

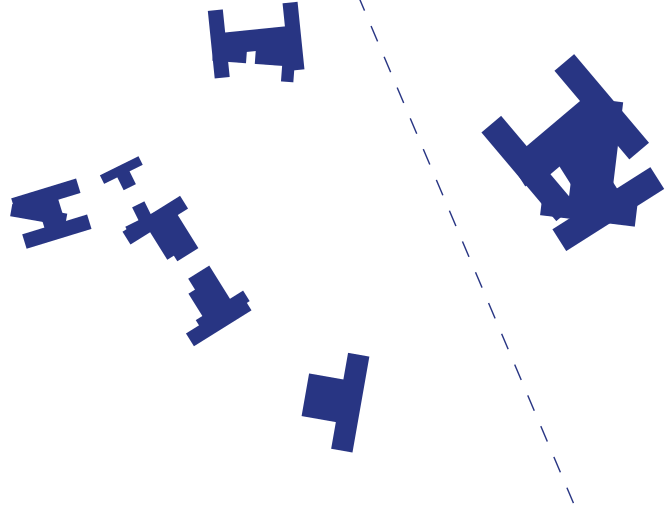

Die Zweiteilung der TU Darmstadt in den Campus in der Stadtmitte mit den alten Gebäuden und einer Einbindung in die städtische Umgebung und den an der Lichtwiese, außerhalb liegend, mit funktionalen brutalistischen Gebäuden, kann man als charakteristisches Merkmal vieler deutscher Universitäten betrachten. Auch in Tübingen gibt es neben dem Campus in der Stadt auch noch die Morgenstelle, außerhalb auf einem Berg gelegen, und genauso verhält es sich in Stuttgart mit dem Campus Vaihingen und in Frankfurt mit dem Campus Riedberg. In Hamburg und Kopenhagen sind die technischen Universitäten in peripheren Stadtteilen angesiedelt, während die alten, traditionellen sich im Zentrum befinden. Diese Trennung ist jedoch keine rein räumliche, auch die Fakultäten und die Studierendenschaft teilen sich entlang dieser zwei Ufer. Typischerweise finden sich in der Innenstadt die geistes- und sozialwissenschaftlichen Fakultäten, Institute für Philosophie und altehrwürdige universitäre Disziplinen, etwa Jura und Theologie. Am Stadtrand sind die naturwissenschaftlichen und verwandten Disziplinen untergebracht, Medizin, Pharmazie, Chemie und Biologie, die Ingenieurwissenschaften, Mathematik und Physik. Selbstverständlich gibt es von dieser Regel Ausnahmen ebenso wie es manifeste materielle Gründe dafür gibt. Der Bedarf der Naturwissenschaften nach Flächen für Labore und Versuchsanlagen schlägt sich in der Suche nach Baugrund nieder, die, mit den endlos steigenden Grundstückspreisen innerstädtischer Flächen konfrontiert, nur am Stadtrand erfolgreich sein kann. Gleichzeitig ist diese räumliche Trennung ein starkes Symbol für die in ihre jeweiligen Sphären separierten Disziplinen, die nur äußerst begrenzt Berührungspunkte aufweisen. Der interdisziplinäre Dialog scheint in der Folge abgebrochen und ein transdisziplinärer Anspruch nicht formulierbar zu sein.

Wer zwischen diesen Welten steht, sich in beiden zu Hause fühlt, kann durchaus in absurde Situationen geraten. Den Autor_Innen dieses Textes ist es so schon widerfahren, dass eine freundliche, interessierte Unterhaltung über sozialwissenschaftliche Themen von der Gesprächspartner_In abrupt abgebrochen wurde, nachdem das eigene ingenieurwissenschaftliche Studienfach preisgegeben wurde. Andererseits stellen sie immer wieder eine relative Gleichgültigkeit der Kommiliton_Innen der eigenen Disziplin bezüglich der gesellschaftlichen Implikationen ihrer Tätigkeit fest, ebenso wie die Abwesenheit jedes utopischen Anspruchs, der in der Vergangenheit immer wieder mit der Natur- und Ingenieurwissenschaft in Verbindung gebracht wurde, stattdessen eine Versessenheit auf selbstzweckhaftes Erschaffen des Immergleichen.

Zwar gibt es bereits Ansätze, die Interdisziplinarität zu stärken oder gar zu erzwingen, indem Gelder für große technische Forschungsprojekte an die Bedingung geknüpft werden, gesellschaftliche Auswirkungen gleichermaßen zu erforschen und zu berücksichtigen.

Dort finden sich dann Vertreter_Innen beider Bereiche wieder, wobei die Sozialwissenschaftler_Innen von den Naturwissenschaftler_Innen mitgeschleift werden, um die an die Förderung gebundenen Kriterien sozialer Verantwortung zu erfüllen. Die Sozialwissenschaftler_Innen auf der anderen Seite sind bemüht, die Naturwissenschaftler_Innen wenigstens ein bisschen für die sozialen Konsequenzen ihrer Arbeit zu sensibilisieren. So werden die Disziplinen zwar zusammen geführt, jedoch ist die interdisziplinäre Realität die einer unbehaglichen Koexistenz, welche keiner der beiden Fachrichtungen gerecht wird. Wir möchten im Folgenden der Frage nachgehen, worin dieses Schisma begründet sein könnte und ob durch einen neu entfachten Dialog statt der Interdisziplinarität eine Transdisziplinarität etabliert werden kann, um an einer bewusst ausgehandelten und konstruierten Gesellschaft mit einer herrschaftsfreien technologischen Basis zu arbeiten, die jede materielle Not beseitigt, ohne die natürliche Lebensgrundlage ihrer Subjekte zu zerstören.

Zieht man Herbert Marcuse zu Rat, stehen die Chancen dafür äußerst schlecht. In seinem Werk „Der eindimensionale Mensch“ zeigt er die beiden nicht zu vereinbarenden Schemata des philosophischen und des wissenschaftlichen Denkens auf und führt diese auf zwei Schulen des antiken Griechenlands zurück. Die Wurzel des philosophischen Denkens sieht er in der Logik der Platonischen Dialektik, die „eine andere Daseinsweise: die Verwirklichung der Wahrheit in den Worten und Taten der Menschen“1 entwirft. Das dialektische Denken „beurteilt die[se] Wirklichkeit nicht nach ihren eigenen Begriffen, sondern nach Begriffen, die auf die Vernichtung jener Wirklichkeit abzielen.“2 Das könnte sich zum Beispiel in der Aussage verdeutlichen: „der Mensch ist (in Wirklichkeit) nicht frei, nicht ausgestattet mit unveräußerlichen Rechten usw., aber er sollte es sein […].“3

« Tatsächlich finden sich in der Geschichte der technologischen Entwicklung vielerorts Sprünge, Unstetigkeiten und Widersprüche. »

Dialektisch ist dieses Denken insofern, als es „die kritischen Spannungen zwischen ‚ist‘ und ‚sollte sein‘ zunächst als einen ontologischen Sachverhalt [versteht] […]. Im Lichte einer Wahrheit gesehen […] erscheinen die gegebenen Tatsachen selbst als falsch und negativ.“ (ebd.) Man könnte alle Disziplinen, in denen Gesellschaft als von Menschen gemacht und gleichzeitig als bewusst gestaltbar betrachtet wird, in die Tradition dieses Denkens stellen. Es ist leicht nachvollziehbar, hierfür in den Geistes- und Sozialwissenschaften, der Philosophie aber auch der Jura eine größere Affinität zu sehen, als in den Natur- und Ingenieurwissenschaften. Die Basis für die Errichtung des Denkens letzterer erkennt Marcuse in Aristoteles‘ formaler Logik. In dieser „ist das Denken gegenüber seinen Gegenständen indifferent […] sie werden denselben allgemeinen Gesetzen der Organisation, Kalkulation und Schlussfolgerung unterworfen – aber als fungible Zeichen oder Symbole, unter Abstraktion von ihrer besonderen Substanz.“4 Den Zweck dieser Formalen Logik sieht Marcuse in „der Entwicklung der geistigen und physischen Instrumente zur umfassenden Kontrolle und Kalkulierbarkeit.“ 5Dabei „mußte der Mensch aus tatsächlicher Dissonanz theoretische Harmonie erzeugen, das Denken von Widersprüchen reinigen […]. Unter der Herrschaft der formalen Logik ist der Begriff des Konflikts […] entbehrlich, wo nicht sinnlos“. Hier lässt sich unschwer die Methode der Mathematik erkennen. Ausgehend von einfachen Axiomen wird ein System abgeleiteter Sätze aufgebaut. Ein zentrales Element der Beweisführung für die (Un-)Gültigkeit dieser Sätze ist der Beweis durch einen logischen Widerspruch. Wo Widersprüche als Abbruchkriterium für das Denken entlang eines Pfades gelten, kann es mit der Dialektik nicht weit her sein. Folglich ist die formale Logik „der erste Schritt auf dem langen Wege zum wissenschaftlichen Denken“, jedoch „nur der erste Schritt; denn es ist ein noch viel höherer Grad von Abstraktion und Mathematisierung erforderlich, um die Denkweisen der technologischen Rationalität anzupassen.“6 Betrachtet man also die formale Logik und das wissenschaftliche Denken als tragendes Gerüst für den Aufbau der Entwicklung von Technologien, müsste dieser Prozess streng stetig und linear nach dem Prinzip ablaufen: Satz, kein Widerspruch, nächster Satz aus logischer Konsequenz, kein Widerspruch, nächster Satz. Tatsächlich finden sich in der Geschichte der technologischen Entwicklung vielerorts Sprünge, Unstetigkeiten und Widersprüche. Auch die Natur selbst, die das Forschungsobjekt der Naturwissenschaften ist, birgt in ihrem Inneren ausreichend Ambiguitäten, welche von den Forschenden das Aushalten der Widersprüche verlangt. Ein sehr einfaches Beispiel hierfür ist der duale Charakter des Lichts, das sowohl als Welle, als auch als Teilchen betrachtet werden kann und sich, den äußeren Umständen nach, wie das eine oder das andere verhält. Ernst Bloch verwendet in „Das Prinzip Hoffnung“ das Bild zweier Figuren, um das Verhältnis der Naturerforschung in der bürgerlichen Gesellschaft zur Natur selbst zu beschreiben, den gefesselten Riesen und die verschleierte Sphinx.7 Was die Naturwissenschaft von der Naturgewalt dingfest gemacht hat, wird durch ersteren repräsentiert, alles Unbekannte durch letztere. Dass im Inneren der Natur weiterhin so viel Unergründetes schlummert, gibt, wenn eine überraschende Entdeckung gemacht wird, immer wieder Anlass dafür, alles Bekannte umzuwerfen und ein neues System der formalen Logik aufzusetzen, um diese in die Konstruktion des Wissens einzubauen.

Dabei lassen sich manche Widersprüche (noch) nicht aus dem Weg räumen und müssen ausgehalten werden, so zum Beispiel, dass auf der Quantenebene und der makroskopischen Ebene unterschiedliche mechanische Gesetze gelten. Weiterhin lassen sich gegebenenfalls von der gleichen empirischen Ausgangslage widersprüchliche Rückschlüsse ziehen. So galt in der Hygieneforschung des 19. Jahrhunderts lange die Auffassung des Chemikers Pettenkofer als Wahrheit, dass sich Cholera in feuchtem Boden bildet und von dort auf Menschen übertragen wird, so dass eine maximale Bodenversiegelung als Schutzmaßnahme anzustreben sei. Dagegen musste sich der bakteriologische Ansatz langsam durchsetzen. Die Entdeckung der anti-bakteriellen Wirkung von Penicillin stellt einen Sprung dar, denn sie geht nicht auf die formale Herleitung von Naturgesetzen zurück, sondern ist dem Umstand geschuldet, dass Alexander Fleming zu faul war, seine Petrischalen zu spülen.

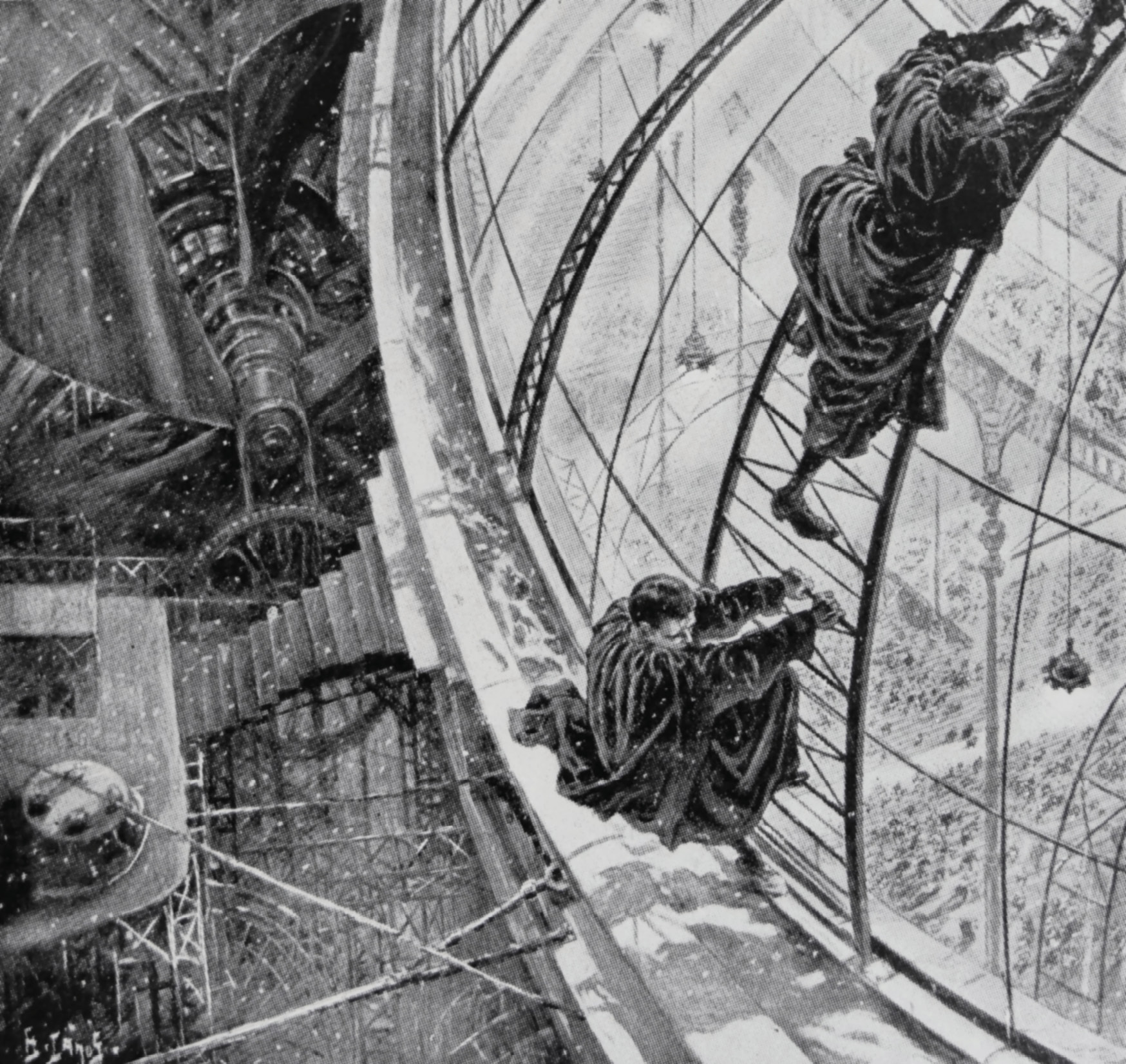

Besonders augenfällig werden die Ambivalenzen und Ambiguitäten der technischen Sphäre und des wissenschaftlichen Denkens am Beispiel der Strömung des Konstruktivismus in der russischen Avantgarde. Diese nahm sehr stark Bezug auf die forcierte Industrialisierung der frühen Sowjetunion, betonte in der Technologie jedoch vor allem die impulsiven, affektiven und sprunghaften Elemente. Dadurch ließ sich sowohl die Konstruktion neuer Maschinen und technischer Hilfsmittel, wie das Herstellen von Kunstobjekten, auf einen allen Menschen gegebenen Drang zu kreativem Schaffen zurückführen. Der Künstler Iakow Tschernichow erweitert in seinem Werk „Die Konstruktion maschineller und architektonischer Formen“ das Reich des Ästhetischen auf die Maschinen und Gebäude der neuen Industrie. Während er mit den Gesetzen der Konstruktion, die er darin aufführt, einerseits die Kreativität in formalisierte Bahnen führen will, so formuliert er andererseits die Forderung an die technischen Konstruktionen, ästhetische Kriterien zu erfüllen und die besten menschlichen Bestrebungen – Kreativität und Kollektivität – zu repräsentieren. Nicht nur die Produktionsmittel, auch die Produkte sollten, dem Konstruktivismus zufolge, gehobenen ästhetischen Ansprüchen genügen. Die Künstlerin Lyubow Popowa setzte sich, diesem Prinzip folgend, in der Herstellung von Textilien dafür ein, dass ihre eigenen Werke im Textildruck als Muster für die Massenproduktion verwendet wurden. Industrielle Komplexe und Anlagen, die nach diesen Kriterien entworfen sind, lassen sich schwerlich zur maximalen Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft heranziehen. Doch indem eben jene Maxime in der Sowjetunion an Bedeutung gewann, fiel der Konstruktivismus in Ungnade.

Die Beispiele dieser beiden Künstler_Innen illustrieren Möglichkeiten, die entstehen, wenn Technologie nicht hinter dem wissenschaftlichen Denken verschlossen gehalten wird, sondern auch Zugänge für andere Disziplinen zu ihr geöffnet werden. Freilich lässt sich nicht abstreiten, dass diese Konzepte auch eine offene Flanke für die Einbindung in die Logik der Herrschaft (Marcuse) bieten. Das ästhetische und gleichzeitig funktionale Design industrieller Produkte bahnte letztlich nicht den Weg für den Neuen Menschen, sondern für verbesserte Vermarktung und die Etablierung der Werbeindustrie, worauf sich im Wesentlichen auch das Vermächtnis des Bauhaus reduzieren lässt.

Was bleibt, ist das Leben in entfremdenden Wohnmaschinen, gebaut nach streng formellen Aspekten, und so erweckt das Betrachten von Tschernichows „Architektonische Phantasien“ nicht etwa Hoffnung auf eine technische Utopie, sondern bedrückende Erinnerungen an die dystopischen Landschaften marginalisierter Plattenbausiedlungen, obwohl sie doch eigentlich die kreativen Elemente seines Werks gegenüber den formalistischen hervorhoben.

Keine der in der frühen Sowjetunion erprobten Ideen konnte sich gegen die im wissenschaftlichen Denken angelegte Logik der Herrschaft durchsetzen. Dies drückt sich in der Integration von Überwachungsmechanismen, der Vereinzelung und der Ausrichtung auf die Mehrwertproduktion und Warenförmigkeit vieler technischer Anlagen und Produkte aus. Michel Foucault beschreibt in „Überwachen und Strafen“, wie allein im Aufbau einer Fabrikhalle alle diese Methoden der Herrschaft angelegt sind. Die Aufteilung der Arbeitenden auf ihre jeweiligen Arbeitsplätze forciert die Atomisierung und unterbindet jede unproduktive Kommunikation oder Aktivität, wobei sie die Produkte der Arbeit und damit die Effektivität der Arbeiter_Innen vergleichbar macht, die Arbeitenden also in eine Konkurrenz zueinander zwingt und so die Mehrwertproduktion nach Möglichkeit steigert und simultan die Überwachung organisiert.8 Diese Aspekte finden sich genauso in den modernsten digitalen Technologien wieder. Im Amazon Fulfilment Center werden die Arbeitenden technologisch überwacht und verglichen (Barthel & Rottenbach, 2017), das von der Krankenkasse subventionierte Fitnessarmband organisiert die (Selbst-)Disziplinierung; und auch wo die Möglichkeit grenzenloser Kommunikation gegeben ist, manifestiert sie sich in der Vereinzelung und Entfremdung der Menschen von ihren nächsten Nachbarn, wie sich in jedem Zugabteil beobachten lässt.

Das Versprechen einer unvermeidlichen Befreiung der Menschheit durch die stetige Weiterentwicklung technologischer Möglichkeiten bleibt jedoch dauerhaft uneingelöst, findet diese Entwicklung doch unter dem Zeichen der Herrschaft statt. Im Kapitel über technologische Utopien in „Das Prinzip Hoffnung“ führt Bloch eine extensive Liste von magischen Artefakten aus Märchen und Erzählungen auf, mit deren Hilfe sich das Leben der Menschen immens vereinfacht. Mitte des 20. Jahrhunderts waren bereits technologische Äquivalente für eine Vielzahl dieser Artefakte entwickelt worden. Seit der Veröffentlichung ließe sich diese Liste um eine ungeheure Zahl von Einträgen erweitern, und doch wird niemand ernsthaft behaupten können, wir seien der Utopie näher als vor 60 Jahren. Auch die technische Innovationsfähigkeit hat einiges von ihrem Potential für das Herbeiführen schwerwiegender Veränderungen gelassen. In der Broschüre „Keine Zukunft ist auch keine Lösung“ der Gruppe Theorie.Organisation.Praxis B3rlin wird angemerkt, dass „fraglich [wird], welchen Nutzen die Innovation überhaupt“9 haben soll. „Sie wird vor allem zum Wettbewerbsvorteil und Marketingeffekt. In vielen Fällen handelt es sich vielleicht sogar um ‚Scheinneuheiten‘, die ein Hardwareupdate legitimieren sollen.“ (ebd.) Wie wichtig also weiterhin das Narrativ der technologischen Innovation ist, wenn auch lediglich als „Wettbewerbsvorteil und Marketingeffekt“, zeigt sich vor allem in dem Erfolg des Ingenieurs und Unternehmers Elon Musk, der in Gänze darauf beruht, Technikspielzeuge an den sich als Teil der technologischen Avantgarde wähnenden, weißen, westlichen, Mann zwischen 20 und 50 zu bringen.

« Allerdings kann eine einseitige Betrachtung den Hang zu Technikpessimismus und Skepsis befördern und letztlich die Technologie auf einen rein negativen Wesenskern reduzieren. »

Angesichts der oben aufgeführten Aspekte ist es durchaus nachvollziehbar, sich der Technik gegenüber kritisch zu positionieren.

Allerdings kann eine einseitige Betrachtung den Hang zu Technikpessimismus und Skepsis befördern und letztlich die Technologie auf einen rein negativen Wesenskern reduzieren. Aus dieser Perspektive, die eine Form von technologischem Determinismus darstellt, wird die Technologie per se als gefährlicher Feind betrachtet, gegen den einzig der kategorische Verzicht in Stellung gebracht werden kann, und aktive Partizipation an ihrer Entwicklung scheint sinnlos.

Die negativen Aspekte der Technologie werden als ihr immanente Eigenschaften verstanden, als die dominierende Kraft, die die gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse prägt. Wie Judy Wajcman erklärt, existiert jedoch zwischen Technologie und den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen, in denen sie entwickelt wird, eine Wechselwirkung: „[a]lthough new technologies do represent a force for change, […] the outcomes are constrained by the pre-existing organization of work“.10 Es ist nicht nur so, dass die Technologie die gesellschaftliche Entwicklung prägt, sondern, dass umgekehrt auch die Gesellschaft die Technologieentwicklung und den Charakter ihrer Endprodukte beeinflusst. Viele der negativen Aspekte, die der Technologie an sich zugeschrieben werden, sind eigentlich Aspekte, die auf ihre Entwicklung mit dem primären Ziel der Mehrwertproduktion und der dadurch in der Technologie eingeschriebenen Logik der Herrschaft zurückzuführen sind. So können Technologien zu Trägern von Ideologie, Schranken für gesellschaftlichen Fortschritt und Bastionen der Herrschaft werden, ob diese Eigenschaften nun von den Entwickler_Innen bewusst oder unbewusst in sie eingebettet werden. Wird der Algorithmus für die Gesichtserkennung für Fotos auf sozialen Netzwerken von weißen Programmierer_Innen mit ausschließlich weißem Freundeskreis entwickelt und trainiert, wird er zum Träger eines strukturellen gesellschaftlichen Rassismus. Eine Übersetzungssoftware, die auf Grundlage einer geringen Zahl weiblicher Pronomen in bisher veröffentlichten Texten männliche als Standard setzt, versperrt den Weg für die Umsetzung von geschlechtergerechter Sprache, die gesellschaftlich längst begonnen hat. Ein weiteres, klassisches Beispiel ist Robert Moses, der Stadtentwickler im New York der 1950er. Durch die gezielte Auslegung der Brückenhöhe versperrte er öffentlichen Bussen den Zugang zu städtischen Stränden, sodass diese den wohlhabenden Einwohnern, die ein privates Auto besaßen, vorbehalten blieben. Hier zeigt sich, wie Technologie bewusst zum Mittel wird, Privilegien der Herrschenden zu verteidigen und den Subalternen den Zugang zu gesellschaftlichem Reichtum zu verweigern.

Die soziale Regression, die hier ihren technischen Ausdruck findet, ist also keinem inhärenten Wesen geschuldet, sondern der bewussten oder unbewussten rückschrittlichen Konstruktion. Dem sollte man aber keinesfalls mit Verzicht oder Apathie begegnen, denn das würde eher Konformismus als Widerstand bedeuten.

Die Technikpessimist_Innen begeben sich freiwillig in die gesellschaftliche Machtlosigkeit und berauben sich dadurch jeder Möglichkeit der Intervention – nicht selten sind die vehementesten Technologieskeptiker_Innen diejenigen, deren Interaktion mit Technologie die Benutzerebene nicht überschreitet. Wenn eine kritische Haltung gegenüber der Technologie als solcher eingenommen wird, ohne eine Verbindung mit einem Bewusstsein über gesellschaftliche Zusammenhänge und Machtverhältnisse zu knüpfen, öffnet sich das Einfallstor für diverse Spielarten der Esoterik, bis hin zum Negieren von fundamentalen zivilisatorischen Errungenschaften, wie beispielsweise in Medizintechnik (Impfungen etc).

Den Technologieproduzent_Innen spielt eine apathische Haltung in die Karten. Sie ermächtigt sie, den gewöhnlichen Benutzer_Innen den Zugang zu wichtigen Funktionen unter dem Stichwort „Benutzerfreundlichkeit“ einzuschränken. Die meisten geben sich damit zufrieden, nicht mal den Akku austauschen zu können und keinen Zugang zum Motor in ihrem Auto zu haben – diese technischen Systeme werden von ihnen als zu kompliziert und den „Expert_Innen“ vorbehalten gesehen. Gilt dies für die Hardware, dann umso mehr für die Software. Tech-Buzzwords wie künstliche Intelligenz, neuronale Netzwerke und maschinelles Lernen prägen die Vorstellung davon, welche Technologien derzeit entwickelt werden. Sie suggerieren eine riesige Komplexität und fortgeschrittene kognitive Fähigkeiten der Algorithmen und tragen so dazu bei, dass viele sich eingeschüchtert fühlen und lieber ihre Finger von ihr lassen. Technologische Artefakte nicht als unveränderbar in einem Endzustand zu begreifen, sondern an ihnen zu arbeiten, sie auseinander zu nehmen, nach eigenem Willen umzugestalten, bedeutet einen Prozess der autonomen Aneignung. Das reicht von Haushaltsgeräten, dem eigenen Fahrrad oder Auto bis zum Laptop oder Smartphone und der zugehörigen Software. Wer einen Rechner auseinander schraubt oder mittels YouTube-Tutorial ein neuronales Netz programmiert, eröffnet sich Wege der technischen Selbstbestimmung und liefert sich den Technologieproduzent_Innen nicht schutzlos aus. Ohne die angemessen wachsame Beobachtung der Technologieentwicklung droht das Bewusstsein darüber verloren zu gehen, wann überhaupt Technologie verwendet wird. Immer intuitivere Software beispielsweise in Smartphones oder in virtuellen Assistenten wie Siri, die an die menschlichen kognitiven Prozesse angepasst sind, beabsichtigt, dass die Benutzer_Innen mit der Technologie ganz natürlich interagieren können – dass sie nicht das Gefühl haben, mit Technologie zu interagieren. Der Abgrund zwischen den technischen Kenntnissen der Entwickler_Innen und deren der meisten Menschen wird immer größer und verursacht, dass Firmen der digitalen Wirtschaft ein leichtes Spiel haben, die Technologie zu kommodifizieren. Das verschließt den Zugang zu einem zentralen Machtmittel der heutigen Gesellschaftsordnung für weite Teile ihrer Subjekte.

« Die Technikpessimist_Innen begeben sich freiwillig in die gesellschaftliche Machtlosigkeit und berauben sich dadurch jeder Möglichkeit der Intervention »

Dies stellt keine Zwangsläufigkeit dar. Wenn eine Technologie nicht mit dem Ziel der Kommodifizierung entwickelt wird, ist der Prozess der Aneignung nicht zu verstehen als das Überwinden einer Schranke, sondern eher als das Annehmen einer freundlichen Einladung. Hier kann die Free Software Bewegung als Beispiel gelten, welche die freie Verfügbarkeit von Sourcecode propagiert. Dessen Entwicklung und Verbreitung müsse durch eine breite Community erfolgen, was vor allem seine Transparenz gewährleisten würde. Gleichzeitig würde eine solche Form der Entwicklung Menschen dazu motivieren, aktiv an ihr teilzunehmen und sich mit dem Code auch jenseits der Benutzerebene zu befassen. So hat das Betriebssystem Ubuntu zwar eine graphische Desktop-Umgebung, die meisten Benutzer_Innen bevorzugen jedoch (von Anfang an oder nach kurzer Zeit) seine Steuerung über das Terminal, automatisieren routinemäßige Arbeitsschritte mittels einfacher Skripte und suchen selbstständig in zahlreichen Diskussionsforen nach Rat, wenn sie Probleme bekommen, was das Gefühl gegenseitiger Unterstützung verstärkt und Möglichkeiten, sich technische Fähigkeiten anzueignen, eröffnet.

Auch außerhalb der Informationstechnologie kann man analoge Beispiele für herrschaftsfreie Technologieentwicklung finden. Beim Aufkommen von elektronischen Musikinstrumenten trug Technologie ein utopisches Potential in sich: sie öffnete die Tür für neue Arten der Tonerzeugung und -modulation und stellte eine billigere und kompaktere Alternative zu den klassischen Instrumenten dar. Ob modulare Synthesizer, moderne digitale Synthesizer oder Software, sie alle verkörpern Technologie, die mit dem Ziel der Aneignung durch die Benutzer_In (Musiker_In) und daran anschließender künstlerischer Schöpfung entwickelt wird. Trotz ihrer technischen Komplexität sollten sie den Benutzer_Innen Kontrolle nicht wegnehmen oder diese einschränken, sondern ermöglichen. Abgesehen von den neuen Spieltechniken, bieten Musikinstrumente wie Sampler oder Drum Machines auch denen Zugang, die die für Musikspielen benötigten physischen Fähigkeiten oder materiellen und zeitlichen Mittel nicht aufbringen können. Die Allgegenwärtigkeit der Technologie in Genres und Subkulturen wie Techno, die auf der Basis der technologischen Innovationen entstanden sind, trägt auch zu einem DIY-Ethos und zur eigenhändigen Gestaltung und Herstellung von Musikinstrumenten und Tönen. Technologie ist ein immanenter Teil von ihnen: hier zeigt sie sich nicht von einer bedrohlichen, lebensverneinenden Seite, sondern lässt ihr utopisches Potential in künstlerischer Schöpfung und Rezeption aufscheinen. Sie stellt kein Herrschaftsinstrument dar und ist nicht mit Arbeit und Überwachung verbunden, sondern bietet ein Mittel für Genuss und Muße jenseits des kapitalistischen Alltags.

« Sofern folglich das heute bestehende Schisma zwischen den Ingenieur_Innen und Naturwissenschaftler_Innen einerseits und den Geisteswissenschaftler_Innen andererseits erhalten bleibt, kann schwerlich erwartet werden, dass ein von letzteren erarbeitetes kritisches gesellschaftliches Bewusstsein sich in den Produkten der ingenieurwissenschaftlichen Arbeit widerspiegelt. »

Unter Rückgriff auf die eingangs aufgeworfene Frage nach dem Ursprung der Spaltung zwischen Natur- und Gesellschaftswissenschaft lässt sich zusammenfassend sagen, dass nach einer auf die Antike zurückgehenden Basis für den Aufbau von unterschiedlichen Wissenstraditionen und -systemen Gelegenheiten der Annäherung zwischen beiden Disziplinen ungenutzt blieben, stattdessen naturwissenschaftliche Entwicklung und gesellschaftswissenschaftliche Kritik daran zu einer sich verschärfenden Entfremdung zwischen den Akteur_Innen beider Felder geführt haben. Sofern folglich das heute bestehende Schisma zwischen den Ingenieur_Innen und Naturwissenschaftler_Innen einerseits und den Geisteswissenschaftler_Innen andererseits erhalten bleibt, kann schwerlich erwartet werden, dass ein von letzteren erarbeitetes kritisches gesellschaftliches Bewusstsein sich in den Produkten der ingenieurwissenschaftlichen Arbeit widerspiegelt. Wenn kein Austausch über die jeweilige Arbeit stattfindet, ist es nicht verwunderlich, dass Technologie zu einem Träger der bestehenden Herrschafts- und Gesellschaftsordnung wird und einer Beseitigung der Defizite derselben im Weg steht. Wo dies der Fall ist, könnte eine effektive Gegenstrategie darin bestehen, sich die Technologie anzueignen und sie in ihrer grundlegenden Funktionsweise zu verstehen. Das in einem Austausch mit kritischen Gesellschaftswissenschaften erlangte Bewusstsein hilft, diejenigen Merkmale der Technologie zu identifizieren, welche sie auf Warenförmigkeit, Mehrwertproduktion, Überwachung, Konkurrenz, soziale Ungleichheit und Umweltzerstörung festschreiben. Wo neue Technologie entwickelt wird, kann eine Transdisziplinarität von Entwickler_Innen und Anwender_Innen, das heißt die Ausstattung beider sowohl mit kritischem Bewusstsein als auch technischem Verständnis, dazu führen, sie frei von diesen Merkmalen zu halten. Im Gegenteil kann sie dafür sorgen, dass der Zugang zur Technologie allen offen ist, sie immer gestaltbar und an individuelle, vor allem aber an gesellschaftliche Bedürfnisse anpassbar bleibt. Damit stünde die Technologie einer bewusst ausgehandelten und konstruierten Gesellschaft, die jede materielle Not beseitigt, ohne die natürliche Lebensgrundlage ihrer Subjekte zu zerstören, nicht im Wege, sondern hülfe sie erschaffen.

Quellen

- Barthel, G., & Rottenbach, J. (1. Juni 2017). Reelle Subsumption und Insubordination im Zeitalter der digitalen Machinerie. Mit-Untersuchung der Streikenden bei Amazon in Leipzig. PROKLA(187), S. 249-270.

- Bloch, E. (1985). Das Prinzip Hoffnung (Bd. 5). Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

- Foucault, M. (2014).Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

- Keine Zukunft ist auch keine Lösung: Eine Broschüre zu Digitalisierung und Kommunismus. (14. November 2016). Abgerufen am 1. Februar 2020 von reproduce (future): https://techno.umsganze.org/wp-content/uploads/2016/11/TOP-B3rlin-Keine-Zukunft.pdf

- Marcuse, H. (2014). Der eindimensionale Mensch: Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft. Springe: zu Klampen Verlag.

- Wajcman, J. (1996). Feminism Confronts Technology (2. Ausg.). University Park: Pennsylvania State University Press. (Almost) Predictable beings in a Techno-social World

Fußnoten

-

Marcuse, 2014, S. 149 ↩

-

Marcuse, 2014, S. 147 ↩

-

Marcuse, 2014, S. 149 ↩

-

Marcuse, 2014, S. 152 ↩

-

Marcuse, 2014, S. 152 ↩

-

Marcuse, 2014, S. 153 ↩

-

Bloch, 1985 ↩

-

Foucault, 2014, S. 185ff ↩

-

Keine Zukunft ist auch keine Lösung: Eine Broschüre zu Digitalisierung und Kommunismus, 2016, S. 124 ↩

-

Wajcman, 1996, S. 28 ↩